Plantes sauvages dans cet article:

Je me souviens très bien de ma première rencontre avec l’impératoire dans les Préalpes vaudoises, durant un beau mois de juin. J’avais lu son nom dans divers ouvrages sur les plantes médicinales. Un nom pareil ne s’oublie pas et il m’avait intrigué dès le début. J’y avais lu que son nom provenait du fait que cette ombellifère avait été très appréciée durant la renaissance, avant de tomber dans un oubli quasi complet, mis à part dans quelques vallées des Alpes. Partons à sa découverte!

Impératoire

Peucedanum ostruthium (InfoFlora, TelaBotanica)Famille Apiacées

Floraison juin-août

Milieux Montagne, pentes humides

Altitude 0-2200 m

Abondance Localement abondante

Parties utilisées Racines, feuilles, fruits

Utilisation Fumage, marinades, vins et liqueurs, desserts…

Propriétés médicinales Digestif, pectoral, anti-inflammatoire

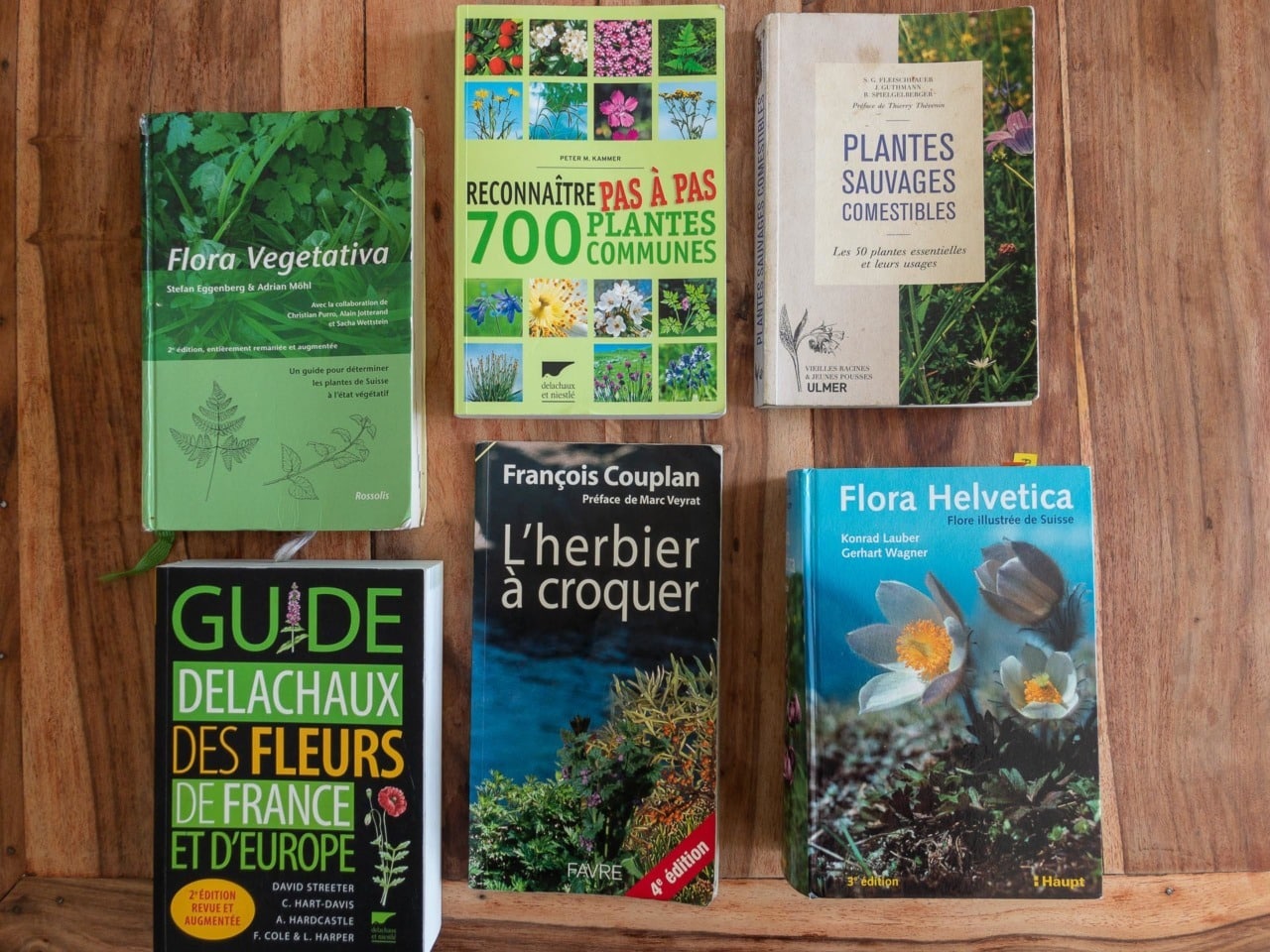

Il existe peu de ressources et d’informations sur cette plante. Quasi aucun article ou blog sur internet ne parle de sa cueillette et de sa cuisine de manière pratique. J’en ai trouvé petit à petit dans quelques livres spécialisés et en discutant avec des cuisiniers qui l’apprécient beaucoup. Puis en expérimentant par moi-même. Il reste donc probablement beaucoup à découvrir alors n’hésitez pas à partager vos expériences en commentaire!

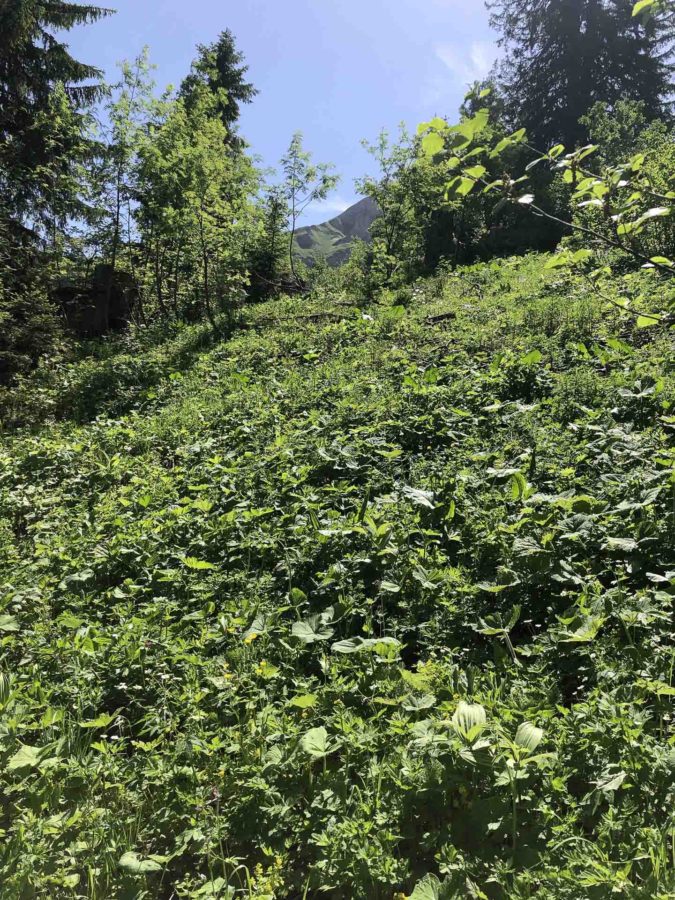

Reconnaître l’impératoire

J’ai aperçu cette plante (que je ne connaissais encore que de nom et par photos) dans une pente raide et humide de moyenne montagne. Ce genre d’endroit s’appelle un couloir à avalanches, car durant la saison froide, elles aiment s’y engouffrer. C’est un milieu riche en eau et en nutriments, appelé mégaphorbiaie par les phytosociogues, les spécialistes des “sociétés de plantes”. Il est caractérisé par un feuillage qui recouvre densément le sol et par un faible développement vertical. Les plantes y ont généralement de grandes feuilles, ce qui favorise un microclimat frais et humide, et des sols à l’activité biologique intense. La végétation de la mégaphorbiaie est donc luxuriante.

L’impératoire est donc une plante de montagne typiquement alpine. Il n’est pas utile de la rechercher en pleine. Elle pousse également dans les Pyrénées ainsi que dans le Nord de l’Europe comme en Suède.

À côté de l’impératoire, on y trouvera de nombreux adénostyles, des chérophylles et des renoncules, toutes à larges feuilles. La floraison printanière y est magnifique, avec son cortège de fleurs roses (Adénostyle à feuilles d’alliaire, Adenostyles alliariae) et violettes (Cicerbite des Alpes, Cicerbita alpina).

Je repère donc une plante en grand nombre, aux feuilles divisées en trois parties, elles-mêmes divisées en trois. Je me dis que cela peut être elle. Pour en être sûr, rien de tel que mettre les mains à la terre et voir à quoi ressemblent les racines. J’en déterre un morceau, non sans difficulté d’ailleurs. Les rhizomes sont gros, charnus et boursouflés. Cela se présente bien. J’en coupe un en deux et que vois-je, une sève jaunâtre s’en écoule, qui me tache les doigts. Après quelques minutes seulement, elle sèche, s’oxyde et devient brune. Bingo! C’est bien l’impératoire, Peucedanum ostruthium.

Pour compléter la détermination, on reviendra au mois juillet-août pour observer les fleurs. Celles-ci sont blanches et réunies en ombelles et en ombellules. Sous chacune des ombellules, on remarquera 3 petites feuilles qui pointent dans la même direction qu’on appelle “bractéoles” (voir la photos ci-dessous).

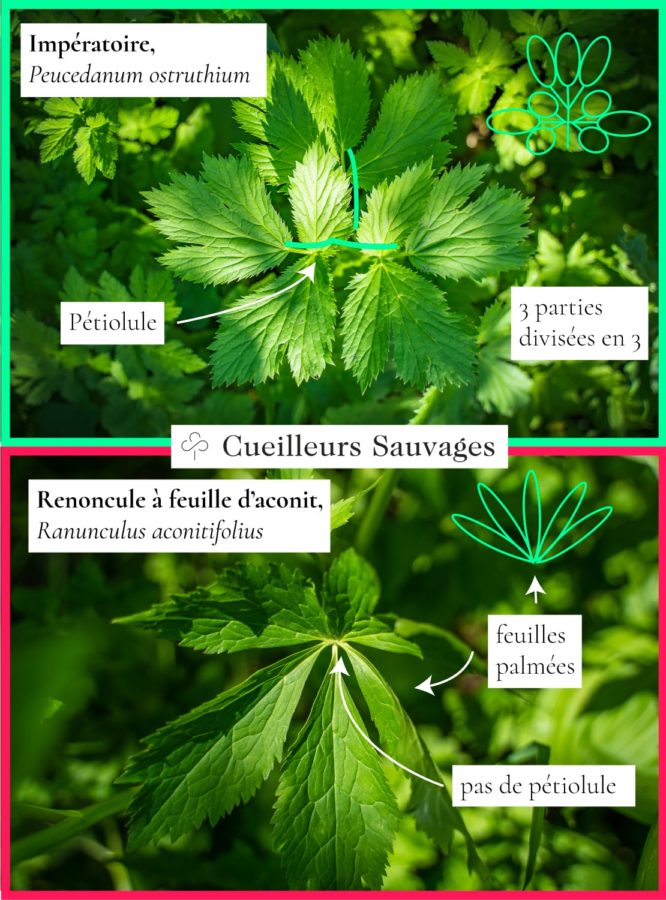

Risques de confusion

L’impératoire peut être confondue avec des plantes toxiques. À ma connaissance, c’est principalement le cas avec des renoncules comme la renoncule élevée, Ranunculus platanifolius, qui peut pousser dans le même milieu et la renoncule à feuille d’aconit, Ranunculus aconitifolius. Ces deux renoncules se ressemble beaucoup s’y bien qu’il n’est pas forcément nécessaire de les différencier l’une de l’autre.

Par contre soyez attentif! Pour les différencier de l’impératoire, on fera facilement la différence à l’état fleuri car elles possèdent des fleurs qui ne sont pas disposées en ombelles, mais cela se complique avant la floraison. Ce sont les feuilles qui se ressemble beaucoup. Cependant, Si vous observez attentivement, vous remarquerez que les folioles de la renoncule sont collés entre eux, alors qu’un petit bout de tige, appelé pétiolule, sépare les segments chez l’impératoire.

Histoire et propriétés traditionnelles de l’impératoire

Selon Fournier, la première mention sûre de l’impératoire viendrait de Hildegarde de Binden au 12e siècle, sous les noms Ostrucion et Astrantia [1]. Avant cela, il est difficile de remonter son histoire. La botanique de cette époque étant moins précise qu’aujourd’hui, on perd la trace exacte de certaines espèces. Toujours selon Fournier, Peucedanum provient du grec Peuké signifiant “pin”, et se rapporte à l’odeur résineuse de sa racine. Dioscorides, médecin grec du 1er siècle apr. J.-C., fait mention d’un Peukedanon. Il pourrait bien s’agir de l’impératoire, mais rien n’est certain.

Quoi qu’il en soit, elle a longtemps été considérée comme une panacée, à la manière de l’angélique, et a même été comparée au ginseng. Impératoire est un nom qui en dit long… Ses noms allemand Meisterwurz et anglais Masterwort, “racine maîtresse”, témoignent également de ce respect dont on lui témoignait. Du 15e au 19e siècle, elle était recommandée contre le diabète, l’hystérie, les fièvres, les tumeurs de la rate, le rhume des foins et la poudre de ses racines était considérée comme un remède divin. On l’employait également contre les troubles digestifs et les affections respiratoires. Bien qu’originaire des Alpes, elle était communément plantée dans les jardins de plaine.

En dehors de son habitat naturel, l’impératoire a été oubliée depuis la renaissance. Son utilisation s’est pourtant maintenue dans certaines vallées des Alpes, comme dans le val d’Anniviers. Sabine Brüschweiler nous livre de nombreux témoignages passionnants dans sa thèse sur les usages des plantes médicinales de cette région [2]. On y apprend que cette plante était (est l’est toujours) considérée comme sacrée, probablement au vu des bienfaits qu’elle procure. Elle était très souvent employée en fumigation, dans les chalets exigus, brûlée ou posée sur la pierre ollaire. La fumée de combustion de ses racines aurait, selon la tradition et les témoignages, des vertus purificatrices de l’air qu’elle servait à assainir lors des hivers rigoureux. La fumigation servait même à soigner les plaies ouvertes et les infections urinaires (si si ^^) en s’asseyant 2 à 3 trois fois par jours sur un sceau contenant une racine qui brûle. Quant aux feuilles, elles étaient bues en tisanes (fraiches ou sèches) et soignaient efficacement les pneumonies et prises en bain, les fractures osseuses. Portée en pendentif autour du cou, elle servait à prévenir des maladies respiratoires.

“Maman tentait chaque année, lors de la boucherie, un bout de saindoux comme remède. Elle faisait des emplâtres. Elle mettait un papier d’emballage, elle l’enduisait de saindoux, elle râpait des racines d’impératoire sèches dessus et elle mettait un peu d’eau de Cologne. Elle chauffait un peu le tout aux pierre ollaire et elle appliquait, un devant et un derrière, sur les poumons. Elle mettait encore de la laine non dégraissée par-dessus. C’était pour pas laisser venir des tuberculoses, des pneumonies […] Elle tenait toujours des racines d’impératoire pour quand on avait la toux.” (Témoignage recueilli par S. Bruschweiler dans le val d’Anniviers)

Propriétés scientifiques

Malgré de nombreux autres témoignages tels que celui-ci, elle n’est quasi plus utilisée aujourd’hui. La plateforme Pubmed rapporte uniquement 15 résultats, alors que l’ortie en compte 610!

On y trouve cependant quelques études qui suggèrent des propriétés intéressantes. Une molécule semble intéresser les chercheurs plus particulièrement, l’ostruthine. En effet, ce principe actif pourrait avoir des propriétés bénéfiques dans le traitement des maladies cardiovasculaires, d’Alzheimer et de certaines infections bactériennes [3]. En outre, des propriétés anti-inflammatoires semblent prometteuses [4].

Aujourd’hui, elle est principalement recommandée dans le traitement des troubles digestifs: crampes, ballonnements, productions de gaz, digestions difficile…

Précautions

L’impératoire contient des furanocoumarines pouvant se montrer photosensibilisantes. Les personnes à la peau sensible devraient donc veillez à mettre des gants durant la récolte pour éviter le contact jus+peau+soleil qui pourrait provoquer des brûlures ou démangeaisons. Je n’ai personnellement jamais eu de souci, mais nous sommes tous différents.

Cueillette respectueuse de l’impératoire

Comme toujours on suit les règles de respect d’une cueillette durable. On ne récolte que la où la plante est abondante, on doit pouvoir laisser 80 à 90 % de la population en place. De plus, on se raisonnera à ne récolter que ce qui nous est nécessaire. Ceci est particulièrement important lors de la récolte des racines.

Les racines se récoltent avant ou après la période de floraison. Donc avant juin ou dès septembre. La cueillette printanière est plus facile car les feuilles sont visibles, alors qu’en automne elles ont disparues. Il faut alors s’aider des tiges sèches, ce qui complique la détermination car elles peuvent facilement être confondues avec les renoncules. Je vous recommande donc une récolte au printemps.

Les feuilles se récoltent elles aussi avant la floraison et les fleurs en été de juin à août selon les régions.

Comment cuisiner l’impératoire?

L’impératoire a une saveur particulière, à la fois amère et poivrée, et c’est une de mes préférées! Mais il faut l’apprivoiser, car son amertume la rend difficile à cuisiner.

Se sont principalement les racines que j’utilise. Elle s’apprête de la même manière que l’angélique sauvage dont nous avons déjà parlé. Elle sert traditionnellement à parfumer certains fromages, ainsi que des liqueurs et les vins. Il vous suffit pour cela de faire macérer une poignée de racines dans 1L d’alcool (vodka, vins…) et d’attendre 1 à 2 semaines, rajouter du sucre à volonté et le tour est joué. Le résultat sera surprenant! Si le résultat et trop fort (amer et poivré), vous pouvez diluer avec l’alcool que vous avez utilisé.

Mais prudence, cet alcool est “médicinalement” puissant et ne convient pas aux personnes sensibles. J’ai déjà vu une personne faire un petit malaise après un repas trop copieux et trop alcoolisé, elle ne s’est pas écoutée et à bu une toute petite quantité de digestif à l’impéraoire. Je ne sais pas si c’est dû à la plante, en tout cas la liqueur était de trop. Cela montre tout de même que ces alcools de plantes ne sont pas anodins.

Il est possible d’aromatiser différents desserts à l’impératoire comme les crèmes-brûlées et les glaces. Le secret pour éviter l’amertume est d’infuser une petite quantité de racines et de les infuser dans le lait, mais durant quelques minutes seulement (5–6min). Ainsi, l’arôme subtil va être extrait, mais non les tannins astringents, qui eux sont extraits par plus de chaleur!

Vous l’avez compris, il convient de limiter l’amertume. Pour ce faire, vous pouvez sécher les racines, les moudre puis les déposer au fond d’une casserole. Vous pourrez ainsi faire fumer des ingrédients comme les viandes et les pommes de terre, qui cuiront à la fumée d’impératoire. Le résultat est surprenant et très savoureux.

Une autre technique consiste à en faire une marinade en la mélangeant à du sel, que vous allez utiliser pour mariner une viande. Vous veillerez à nettoyer la viande à l’eau après la marinade pour enlever les particules de racines qui donneraient de l’amertume à votre plat.

Il est aussi possible d’utiliser les feuilles. J’avoue ne jamais les avoir utilisées pour l’instant. Comme elles ne poussent pas la porte à côté, je récolte les racines que je congèle, ce qui est plus commode pour moi. Mais les feuilles d’impératoire sont aussi parfumées, bien qu’amères. Elles s’utilisent en légume cuit. Si vous avez des recettes, n’hésitez pas à les partager en commentaires!

Yvon Roduit, un lecteur du blog, nous partage ses manières de l’utiliser:

Nous utilisons la feuille pour donner du relief et de l’aromatique à nos salades. Pour améliorer la saveur d’une soupe aux légumes une petite touche de feuilles remplace l’herbe à Maggi. De même pour une viande apprêtée en daube et cuit longuement un 1/4 de feuille va parfumer agréablement votre plat. (Bœuf ou chasse de préférence).

Les fruits s’utilisent de la même manière que les racines. Leur cueillette ont l’avantage de ne pas tuer la plante, mais pour le même équivalent en poids, il en faudra beaucoup plus.

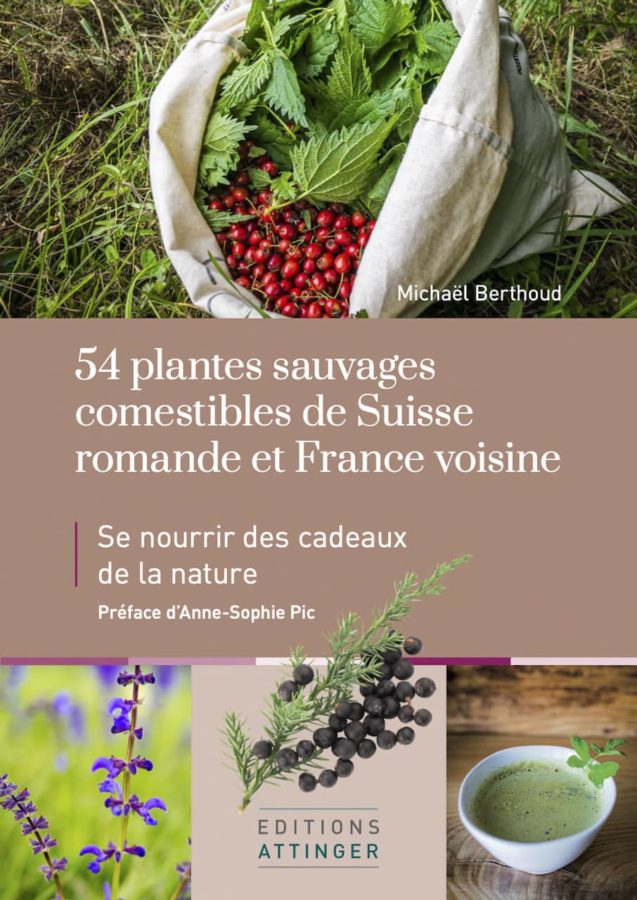

Découvrez toutes ces recettes de manière détaillée dans mon livre, “54 plantes sauvages comestibles de Suisse romande et France Voisine“.

Références

- [1] Fournier, Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, Omnibus, 2010.

- [2] Sabine Brüschweiler, Plantes et Savoirs des Alpes, L’Exemple du Val d’Anniviers, Éditions Monographic, 2008.

- [3] McCardell, Jessica & Héritier, Julien & Simonnet, Xavier & Carlen, Christoph. (2016). Peucedanum ostruthium (L.) Koch: Morphological and phytochemical variability of twelve accessions from the Swiss alpine region. Julius-Kühn-Archiv. 10.5073/jka.2016.453.043.

- [4] Zwirchmayr J, Grienke U, Hummelbrunner S, et al. A Biochemometric Approach for the Identification of In Vitro Anti-Inflammatory Constituents in Masterwort. Biomolecules. 2020;10(5):679. Published 2020 Apr 28. doi:10.3390/biom10050679

Des questions?

Sur le thème

Plantes sauvages comestibles

Derniers articles

Oct. 23, 2024

Feuilles cirées automnales pour embellir et colorer nos vies

Août. 29, 2024

Limonade sylvestre ” lutins des bois” au sapin blanc et citron

Août. 14, 2024

Sablés au carvi “floralie”

Juil. 25, 2024

Merisier, le cerisier sauvage, Prunus avium